Warum „Frankenstein“ unsterblich ist

Mit der Veröffentlichung der Version des mexikanischen Filmemachers Guillermo del Toro auf Netflix am 7. November greift die ausländische Presse diese ikonische Figur der Popkultur erneut auf.

Mit der Veröffentlichung der Version des mexikanischen Filmemachers Guillermo del Toro auf Netflix am 7. November greift die ausländische Presse diese ikonische Figur der Popkultur erneut auf.Ein Internet-Meme behauptet: „Kultur bedeutet zu wissen, dass Frankenstein nicht der Name des Monsters, sondern der seines Schöpfers ist. Weisheit bedeutet zu verstehen, dass es sehr wohl der Name des Monsters ist.“

Wie das Smithsonian Magazine erinnert , hatte das 1818 zunächst anonym veröffentlichte Buch der englischen Schriftstellerin Mary Shelley einen beträchtlichen Einfluss auf die Literatur, aber auch auf das Kino.

Die amerikanische Monatszeitschrift fasst zusammen: „Dieser Roman erzählt die verstörende Geschichte von Doktor Victor Frankenstein, dem es in einer unheilvollen Novembernacht dank elektrischer Elektrizität gelingt, eine Ansammlung menschlicher Leichenteile zum Leben zu erwecken.“

Nachdem er neun Monate an seinem Geschöpf gearbeitet hatte, dem er niemals einen Namen geben wollte, bereute der Schweizer Wissenschaftler sofort, die Geheimnisse der Natur gelüftet zu haben. „Als er begriff, welche Lebensform er da eigentlich erschaffen hatte, wurde dieser Segen zu einer Last, die er nicht tragen wollte.“ So überließ er es seinem traurigen Schicksal.

„Angesichts so vieler Grausamkeiten beschließt das einsame Monster, Rache zu nehmen und das Leben seines Schöpfers zu zerstören, indem es seine Angehörigen tötet.“

Der mexikanische Filmemacher Guillermo del Toro ist seit seiner Jugend von diesem Roman fasziniert.

Wenig überraschend zeigt sich seine Leidenschaft für Monster aller Art in all seinen Filmen. Obwohl sein Frankenstein-Film bereits seit dem 7. November auf Netflix verfügbar ist, verriet er der amerikanischen Tageszeitung „The New York Times“, wie lange dieses Projekt schon in der Entwicklung steckt.

Guillermo del Toro weist außerdem darauf hin, dass Mary Shelley – wie auch jene, die ihren Roman seither adaptiert haben – die Methode des Wissenschaftlers nicht detailliert beschreibt. „Ich wollte jeden Schritt der anatomischen Entstehung des Geschöpfs nachzeichnen. Seine Vorgehensweise spiegelt seine Persönlichkeit wider.“

Die Bedeutung des Originalwerks, das in der Ära der Romantik und des gotischen Romans angesiedelt ist, liegt darin, dass es der Grundstein eines eigenen Genres ist: der Science-Fiction.

Die Geschichte von Mary Shelley ist zeitlos, erklärt das Smithsonian, und die zahlreichen Adaptionen für Bühne und Leinwand sind der Beweis dafür.

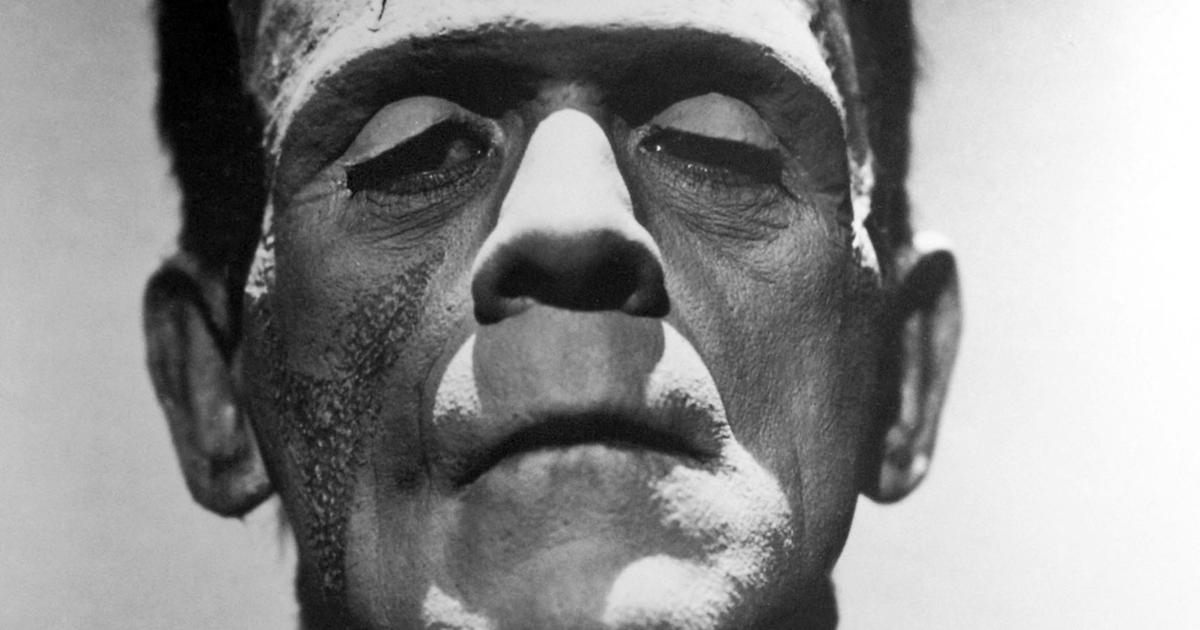

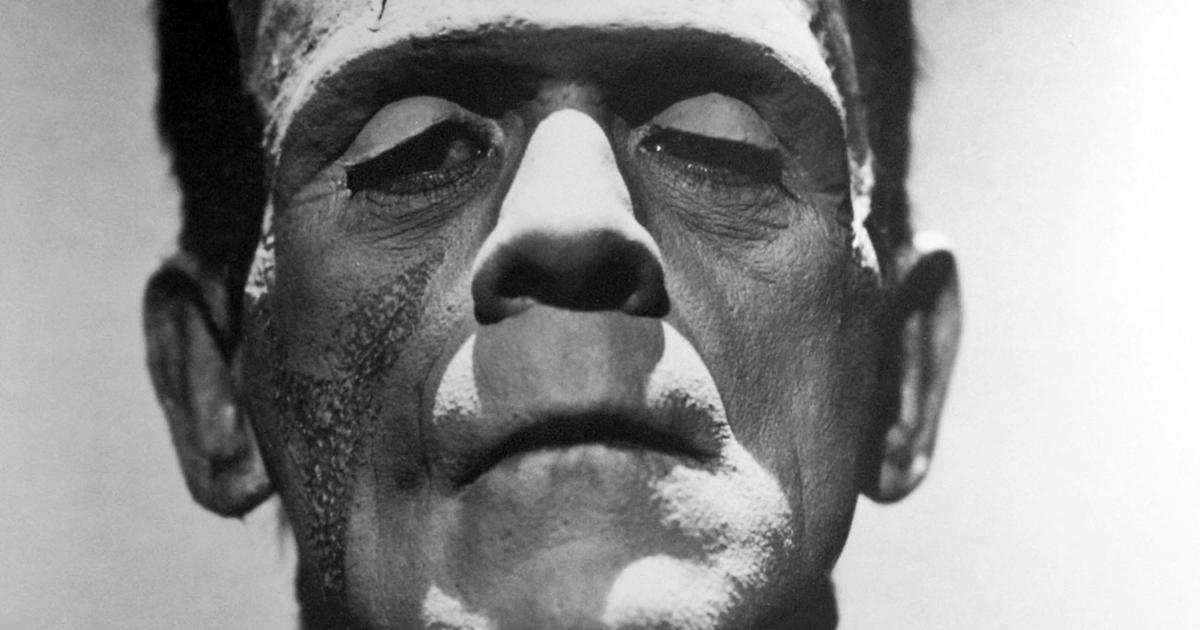

Hollywood trug zu dieser Unsterblichkeit in der Popkultur bei. „Insbesondere dank des Klassikers von 1931 mit Boris Karloff in der Rolle des Monsters. Vielen von uns kommt sofort das Bild von Karloff in den Sinn – kantiger Kopf, vernarbtes Gesicht, zombiehaftes Aussehen und ein von einem Bolzen zusammengehaltener Hals –, wenn von dieser Kreatur die Rede ist.“

Seitdem sind viele weitere Filme entstanden, von „Frankensteins Braut“ aus dem Jahr 1935 bis zu Kenneth Branaghs „Frankenstein“ aus dem Jahr 1994, darunter auch Parodien oder freier inspirierte Werke.

Das Smithsonian weist zu Recht darauf hin, dass „Die Braut!“, unter der Regie von Maggie Gyllenhaal und geplant für Frühjahr 2026, die Idee einer weiblichen Begleiterin für die Kreatur wieder aufgreift (im Roman bereits erwähnt, aber nicht umgesetzt). Die Handlung spielt im Chicago der 1930er-Jahre.

Es ist daher nicht allein die Erfindung der Figur des verrückten Wissenschaftlers, die dem Werk sein bleibendes Vermächtnis verleiht. „ Frankenstein ist unter anderem eine Reflexion über Schmerz, Macht und absolute Einsamkeit: Er zeichnet den Kampf zwischen einem Schöpfer und seiner Schöpfung nach.“

Darüber hinaus überarbeitete der Autor den Roman mehrmals; die letzte und am weitesten verbreitete Fassung stammt aus dem Jahr 1831, erklärt das Smithsonian.

Dass Mary Shelley sich weigert, den Lesern vorzuschreiben, was sie denken sollen, und stattdessen mehrere mögliche Interpretationen anbietet, macht das Werk zu einem so faszinierenden Klassiker, analysiert Sharon Ruston, Literaturprofessorin an der Lancaster University in England und eine profunde Kennerin der Schriftstellerin.

„Bei jeder Lektüre entdecke ich etwas Neues.“

Courrier International